लोक जीवन के अमर आलोक : महाकवि राकेश और मृदुला सिन्हा

- Post By Admin on Nov 27 2024

भोजपुरी, मैथिली, बज्जिका, मगही और अंगिका बिहार की पांच प्रचलित लोक भाषाएं हैं। इनके क्षेत्रफल बड़े हैं। ये पांचों भाषाएं हिंदी से बहुत दूर तक जुड़े होने के बावजूद अपनी अनेक शब्दावलियों, कहावतों और लोकोक्तियों के कारण अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती हैं। इन लोक भाषाओं के पास ऐसे-ऐसे अनमोल और अनुपम शब्द हैं जो अपनी अर्थ छवियों में नितांत निजी और मौलिक हैं। हिंदी की निरंतर बढ़ती हुई समृद्धि में लोक भाषाओं के शब्द सटीक अर्थ-अभिव्यंजना देकर अपनी महत्ता प्रतिपादित कर रहे हैं। विद्वानों के बीच बोली और लोक भाषा को लेकर हमेशा मतभेद रहा है। भाषा और बोली में कोई स्पष्ट विभाजक रेखा नहीं खींची जा सकती है। जब बोली अनुकूल परिस्थितियों के कारण प्रमुखता प्राप्त कर लेती है तो भाषा कहलाने लगती है। भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है जबकि बोली का क्षेत्र सीमित। कभी-कभी कोई युगांतरकारी साहित्यकार, गायक अपनी प्रतिभा से बोली को इतना महिमामंडित कर देता है कि वह बोली भाषा से भी आगे निकल जाती है। गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी एवं सूरदास ने ब्रजभाषा को अपनी सृजनात्मक प्रतिभा से कितना महत्वपूर्ण बना दिया कि बोलियां और लोक भाषाएं निहाल हो गई। हिंदी की बोलियों या लोक भाषाओं में जो साहित्य विद्यमान है उसे लेखन में रचा पचाकर हिंदी भाषा और साहित्य के फलक को विस्तृत करना आसान होता है। सही अर्थ में बोली या लोक भाषा ही हिंदी साहित्य के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध कराती हैं। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने बोलियों की महत्ता प्रतिपादित करते हुए लिखा है - "जिस साहित्यिक भाषा का संबंध अपनी बोली से नहीं होता वह उतनी कोमल, भाव व्यंजक और सरल नहीं रह सकती। बोली असल में धरती है। उसके संबंध द्वारा ही साहित्यिक भाषा की जड़ धरती में गड़ी रहती है और उसे वहां सर्वांगीण पुष्टि मिलती है।" बिहार की प्रचलित इन पांचो लोक भाषाओं का क्षेत्र बहुत बड़ा है।

लोक की सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां - लोक गाथा, लोक कथा, लोकगीत, लोक शिल्प तथा लोक नाट्य के विभिन्न रूपों में मिलती हैं। इनमें रीति-रिवाज का भरपूर उल्लेख भी होता है। इसमें पारिवारिक, सामाजिक, पारंपरिक, धार्मिक और मांगलिक अनुष्ठान का चित्रण मिलता है। लोक भाषा के साहित्य और संगीत की अपनी आकर्षक विशेषताएं होती हैं। इससे इतर किसी भी भाषा के साहित्य और संगीत में जब लोक का अवतरण होता है तो उसकी स्पर्श-क्षमता बढ़ जाती है। बिहार के लोक को रचनात्मक रूप से आलोकित करने वाले जिन महत्वपूर्ण रचनाकारों का हम उल्लेख करते हैं उनमें उत्तर छायावाद के अग्रणी कवि राम इकबाल सिंह राकेश और सहज संपन्न भाषासिद्ध कथा लेखिका डॉ. मृदुला सिन्हा का नाम विशेष और विश्वसनीय है। इन दोनों के लेखन में इनके जनपद की लोक परंपरा और उसका सौंदर्य उत्कृष्टता के साथ समाविष्ट हैं। राम इकबाल सिंह राकेश और मृदुला सिन्हा की जन्म भूमि एक ही जिले मुजफ्फरपुर में है। मुजफ्फरपुर भाषाई संस्कृतियों का संगम है। जगतजननी सीता, जैन तीर्थंकर महावीर, भगवान बुद्ध, विदेहराज जनक जैसे विश्व विश्रुत व्यक्तित्वों की यह धरती अपने आंचल में अनेक पौराणिक संदर्भों और आख्यानों को सहेजे हुए है। यहां की लोक परंपरा दैवीय, प्राकृतिक और मानवीय वैभवों से संपन्न है। यहां की लोक परंपराएं आज भी अविच्छिन्न रूप से यहां की आंचलिकता के साथ ही साथ संभ्रांत शहरी चेतना में भी जीवित हैं। महाकवि राकेश और मृदुला सिन्हा ने इसे व्यापकता दी है। ये दोनों हिंदी के श्रेष्ठ रचनाकार हैं। साहित्य की इन दोनों विभूतियों ने लोक को कला का अद्भुत और विलक्षण आलोक उपलब्ध करा दिया है जिसका प्रभाव इसके परिवेश में एक बार किसी के आ जाने के बाद उस पर अमिट रह जाता है। अपनी साधना, योगदान और सामर्थ्य का इन दोनों ने जो गहरा प्रभाव छोड़ा है उसे आने वाला समय श्रद्धा और भावुकता से याद करते हुए प्रणाम निवेदित करता रहेगा।

कविवर राकेश : लोक रंग के अंतरंग भाव वैभव

गांव में रहते हुए वहां के जनजीवन, परिवेश, संघर्ष, मौज मस्ती, परंपरा तथा खेत खलिहान और बाग बगीचा को डूब कर देखने वाले और उसमें रमने वाले महाकवि राम इकबाल सिंह राकेश ग्राम्य अंचल के समर्थ चितेरे रहे हैं। गांव की प्रकृति, अर्थव्यवस्था और जीवनचर्या को लेकर वे हिंदी के बड़े क्षेत्र में शौर्य, पराक्रम और स्वाभिमान के साथ खड़े होते रहे। उनकी इस विशेषता के लिए उन्हें अपने समय में अलग से रेखांकित किया गया और वे समादृत होते रहे। प्रकृति के चर्चित कवि सुमित्रानंदन पंत की षष्ठी पूर्ति के अवसर पर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के संपादन में 'रूपाम्बरा' नाम से प्रकृति परक कविताओं का वृहत् संकलन समर्पित किया गया था। इस संग्रह में कविवर राकेश की प्रकृति केंद्रित कविता का सिर्फ प्रकाशन ही नहीं हुआ बल्कि अपने संपादकीय में अज्ञेय ने उसका बार-बार उल्लेख भी किया है। मजदूर-किसान के जीवन-संघर्ष तथा सामाजिक विषमता को आक्रामक ढंग से लिखने वाले राकेश जी की कविता 'तालाबी पखेरू' लोक अंचल में निश्चिंत उड़ान भरने वाले रंगारंग पक्षियों का बड़ा ही सुंदर और जीवंत चित्रण है। इस कविता में विभिन्न तरह के पक्षी अपने रूप-गुण के साथ अतुलनीय शब्द-संयोजन और भाव-वैभव में प्रस्तुत हुए हैं। पंक्तियां देखने योग्य हैं -

"गीली धरती पर ढीले कीचड़ से लथपथ

खोज रहा लोहा सारंग निज भूला-सा पथ

जहां विरागी आंजन बगुला ध्यान लगाए

एक टांग पर खड़ा किनारे तन सिकुड़ाए

मखमल की टोपी पहने कलपेटी कुररी

लगती चित्ताकर्षक टिकरी दल से बिछुड़ी

काले औ' सफेद बुज्जे निर्भीक विहरते

तिमिर ज्योति के द्वैत बिंब प्रस्तारित करते

भूरी दुम की चैती जल के छिछले तल पर

घनी घास की जड़ें नोचती ऊब-डूब कर

चकई-चकवा मिलन-सूत्र में बंधे अखंडित

प्रेम तत्व की मधुर स्रोत करते संचारित

मादा को प्रसन्न करने की कला दिखाता

नर बत्तख दोनों पैरों से जल उछलाता

टिटहरियां वह आगे-आगे दौड़ी जातीं

जोर-जोर से 'डिड ही डू इट' शोर मचातीं!"

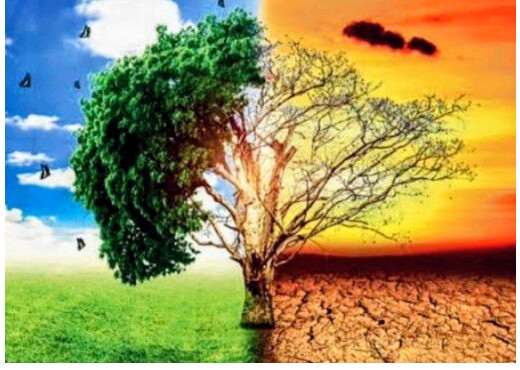

अद्भुत चित्रण है यह। आज तो बहुत सारे पक्षी पर्यावरण-प्रदूषण के शिकार हो गए या व्यापार और बाजार के जाल में फंसकर जीवन की भेंट चढ़ गए।

यौवन काल में कवि राकेश अपने जनपद और प्रांत बिहार से दूर रहकर उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में विभिन्न साहित्यिक पत्रिकाओं का संपादन करते हुए रचनात्मक सक्रियता में समर्पित रहे। चट्टान, गांडीव, मेघ दुंदुभि, गंधज्वार, पद्मरागा जैसे काव्य संग्रहों के अलावे 'स्मृतियों के रंग चित्र' संस्मरणत्मक गद्य साहित्य का लेखन राकेश जी ने किया। इन कृतियों की व्यापक चर्चा हुई और आलोचकों ने कभी छायावादी तो कभी छायावादोत्तर फिर उत्तर छायावाद के कवि के रूप में इन्हें उल्लेखित किया।

स्वच्छंदता वादी धारा की अनेक कविताओं को लिखने वाले राकेश जी प्रवृत्ति से आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और प्रगतिशील रहे। लोक साहित्य, लोकगीत और लोक गाथा के प्रति इनका अनन्य अनुराग था। देश विदेश के लोक साहित्य और लोक जीवन को पढ़ना तथा जानना इनका सहज स्वभाव था। अपने यहां दूर सुदूर के लोक गायको का जमावड़ा करते हुए राकेश जी उन्हें सुनते-सुनाते रहे। इसके लिए वे उदारता से खर्च भी करते रहे। कलाकारों को सम्मानित और पुरस्कृत भी करते रहे। 'मैथिली लोकगीत' संग्रह के संयोजन और संपादन के क्रम में लोकगीतों के हर प्रकार को उन्होंने जिस तल्लीनता और आत्मीयता के साथ संकलित किया वह अभिनंदननीय है। वे संसार की अनेक भाषाओं के लोक साहित्य को ऊंचे दाम देकर खरीदते रहे, अपने यहां मंगाते रहे और उसका गहन अध्ययन करते हुए विपुल लोक साहित्य का सृजन करते रहे। लोक साहित्य के गंभीर अध्येता के रूप में राकेश जी की तो ऐसी मान्यता थी कि महा पंडित राहुल सांकृत्यायन भी जब लोक को केंद्र में रखकर कोई निबंध लिखते थे तो उसे राकेश जी के पास सबसे पहले भेजते थे। राकेश की 'धनकटनी' कविता दलित विमर्श के अनकहे पृष्ठों को खोलती हैं। इस कविता में धान के अनेक प्रकार तो हैं ही; उसके साथ ही दलित मुसहर जाति के जीवन-वैषम्य, दैन्य और अभाव का मार्मिक चित्रण है। गांव की मस्ती और सामाजिकता कितना जीवंत होती है यह भी इस कविता में परिलक्षित है। अभाव के बावजूद भाव में जीते हुए दलित भी फसलों के साथ आनंदोत्सव में डूबे रहते थे।

कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि ग्रामीण जीवन के यथार्थ और ग्रामीण प्रकृति के सौंदर्य के चित्रण की दृष्टि से राम इकबाल सिंह राकेश की कविताएं अतुलनीय हैं। यद्यपि घोषित रूप से पारंपरिक कसौटी पर उन्होंने किसी महाकाव्य का सृजन नहीं किया लेकिन महाकाव्यात्मक औदात्य से भरी हुई उनकी कई कविताएं महाकाव्य जैसे केवल प्रतीत ही नहीं होती हैं बल्कि दूर तक हमें महाकाव्य के स्वाद से भर देती हैं। जीवन के उतार काल में राकेश जी गांव में ही रहे और वहां के जीव-जगत से आत्मीय हो गए। मनुष्य, पक्षी, वनस्पति, फसल और लोकपरंपरा इनके सृजन के केंद्र में हैं। वसंती बयां, गमई झोपड़े, गांव में वसंत, भारत भूमि जैसी कविताएं राकेश जी के पक्षी-प्रेम और वनस्पति-प्रेम से भरी हुई हैं। इन कविताओं को पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि फूल, पत्ते, वृक्षों, पशु पक्षियों, फसलों, मिट्टी, आसमान, धरती सबसे जैसे राकेश जी बातचीत कर रहे हों। लोकरंग के अंतरंग भाव-वैभव को जीने और रचने वाले महाकवि राकेश का सृजन-लोक शिल्प-सौंदर्य से भरा हुआ है। तत्सम और सुसंस्कृत शब्दों के बीच-बीच में जिस सहजता और सादगी के साथ उन्होंने तद्भव तथा देसी शब्दों और संदर्भों का समावेश किया है यह उनका अद्भुत काव्य-कौशल है। लोक आस्था राकेश जी की नसों में प्रवाहित होती रही, लोक जीवन लेखनी में उतरता रहा और लोक राग हृदय के उच्च आसान पर विराजता रहा।

मृदुला सिन्हा : लोक आलोक की सांस्कृतिक सुरसरि

विचार, लोक, परंपरा , संस्कार , संस्कृति और राष्ट्र को एक साथ साध कर संवेदनशीलता के साथ व्यापक मानवीय सरोकार की लेखिका डॉ. मृदुला सिन्हा राजनीति में भी अपने परिश्रम और संकल्प से बड़े-बड़े पदों को सुशोभित करती हुई ऊंचाई पर निरंतर चढ़ीं। गोवा राज्यपाल के रूप में स्वच्छता के क्षेत्र में तथा नारी सशक्तिकरण के लिए किया गया उनका प्रयास बहुत ही प्रेरक और अनुकरणीय रहा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब स्वच्छता का संकल्प लिया था तो स्वच्छता के नवरत्नों में प्रथम रत्न के रूप में डॉ. मृदुला सिन्हा जी का ही चयन किया था। एक कुशल समाजनेत्री, भाजपा की कर्मठ कार्यकर्ता और लोक परंपरा की विदुषी डॉ. मृदुला सिन्हा लोकपरंपरा को आत्मसात करके भारतीयता, सामाजिकता तथा पारिवारिक पर निरंतर लेखन करती रही ।लोक प्रसिद्ध पंच कन्याओं पर केंद्रित उनके उपन्यास क्रमशः परितप्त लंकेश्वरी, अहल्या उवाच के प्रकाशन के उपरांत तारा, कुंती और द्रौपदी पर उपन्यास प्रकाशनाधीन हैं। भारतीय स्त्री का संघर्ष, उसके शील, मर्यादा और लोकरूप को डॉ. मृदुला सिन्हा ने व्यापक फलक पर प्रस्तुत किया है।

डॉ. मृदुला सिन्हा हिंदी की महत्वपूर्ण लेखिका थीं और अपनी यश: काया के रूप में आज भी वे जीवित हैं, सदा जीवित रहेंगी। इनके लेखन का आधार व्यापक लोक अंचल है। यह लोक-अंचल क्षेत्रीयता से महज आबद्ध नहीं: संपूर्ण राष्ट्र से संबद्ध है। हर जगह जीवन और संघर्ष है। इसी में निहित है सुख, आनंद और समरसता। मृदुला सिन्हा का साहित्य लोक का सुवास, अंचल के रंग और संस्कृति की धड़कन सहेज कर जीवंत और ऊर्जावान हो जाता है। इसके परिप्रेक्ष्य में समृद्ध परंपरा, वैभवशाली अतीत और गौरवपूर्ण संदर्भ सहज स्वाभाविक रूप से सन्निहित रहता है। लोकरंग, अंचलराग और संस्कृति संवेदन मृदुला सिन्हा के साहित्य के प्राण तत्व हैं। संवेदना की छुअन से भला कौन अछूता रह सकता है

मृदुला सिन्हा के साहित्य का पाठक संसार बड़ा और व्यापक है। वे निरंतर लिखती रहीं। सौ से ज्यादा उनकी पुस्तकें प्रकाशित हैं। कई अखबारों में स्तंभ लेखन करते हुए-' बिहार लोक समग्र' नाम से वृहद ग्रंथ का संपादन भी उन्होंने किया। 'पांचवा स्तंभ' जैसी पत्रिका के संपादन के साथ ही साथी नाम से स्वैच्छिक संस्था भी वे संचालित करती रहीं। अपनी शासकीय व्यस्तताओं के बावजूद वे लेखन के लिए समय निकाल ही लेती थीं।वे अपने मन, हृदय और आत्मा के संवाद को लोकाभिमुख करती हुई उसमें जीवन राग को विस्तार देने वाला साहित्य रचती रहीं। उनके व्यक्तित्व तथा कार्य कौशल से साफ-साफ लगता था कि वे जहां कहीं भी रहती थीं पूरे मन और पूरी निष्ठा के साथ होती थीं। राज्यपाल के दायित्व का निर्वहन उन्होंने बखूबी किया और भारत सरकार के अभियान को अपने क्षेत्र और दायरे में प्रसारित तथा मजबूत करती हुई उसे विस्तार देने की कला डॉ. मृदुला सिन्हा जानती थीं और उन्होंने इसका भरपूर उपयोग जनहित में किया। केवल स्वच्छता अभियान ही नहीं; बेटी बचाओ तथा पर्यावरण-संरक्षण के क्षेत्र में भी उन्होंने अपनी अग्रणी भूमिका का निर्वाह किया। राज्यपाल होकर भी लाटसाहब की तरह ठस्से में नहीं बल्कि सहज वात्सल्यरूपा मानवी के रूप में सुरसरि सी प्रवाहित होती अमृतमयी रहीं। उनका प्रभाव अक्षर रूप में सदा जीवित रहेगा। कहानी ,लघुकथा, उपन्यास कविता, समीक्षा, निबंध, संस्मरण तथा और और विधाओं में उनके साहित्य उपलब्ध हैं जो सहज ही पाठक के हृदय को छूते हैं। अपनी औपन्यासिक कृतियों-घरवास, अतिशय, विजयिनी, सीता पुनि बोली, परितप्त लंकेश्वरी, अहिल्या उवाच-में जहां वह अपने समय, समाज की स्थितियों और संघर्षशीलता को बहुत ही बारीकी से देखती हैं, वहीं अतीत में जाकर पुराणों से जीवंत कथा को लेकर आती हैं और उसे समयानुकूल बनाती हैं। कथा के प्रवाह में अनेक सामाजिक, नैतिक और वैश्विक संदर्भों को उजागर करती रहीं। जीवन की गतिशीलता के लिए अनेक प्रेरक तत्व उन्होंने प्रदान किए। उनके सृजन का संसार फैला हुआ है जिसमें लोकोक्तियां और कहावतों पर भी सविस्तार लेखन सन्निहित है। उनका विविध वर्णी लेखन, बहुस्पर्शी भाव और बहुविध अभिव्यंजना मुग्धकारी तथा मंगलकारी है। डॉ. मृदुला सिन्हा के साहित्य में अनेक कालजयी तत्व विद्यमान हैं। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर कई विश्वविद्यालयों में शोध कार्य हुए हैं। लोक-आलोक की सांस्कृतिक सुरसरि डॉ. मृदुला सिन्हा अपने सकारात्मक और संवेदनात्मक लेखन प्रवाह और व्यक्तित्व में सतत गतिशील रहीं। उन्होंने संबंधों की मिठास को जीया और जुड़े हुए तमाम लोगों की सुखद स्मृतियों को स्नेह से सदा संभाल कर रखा। वे केवल लेखिका ही नहीं थीं; समाज सेविका और हारे हुए मन को प्रेरित करने वाली वात्सल्य की प्रतिमूर्ति भी थीं। आदर्श भारतीय नारी का स्वरूप उनकी कृतियों में सहज ही देखा जा सकता है। सीता पुनि बोली, ज्यों मेहंदी को रंग, बिटिया है विशेष, उस आंगन का आकाश, एक दिए की दिवाली जैसी कृतियां भारतीय परिवार और नारी की अस्मिता का उदात्त संदर्भ प्रस्तुत करती हैं।

कहा जा सकता है कि डॉ. मृदुला सिन्हा ने अपने साहित्यिक जीवन में भारतीय चिंतनधर्मिता, लोकधर्मिता एवं लेखकीय प्रतिबद्धता से भारतीय स्त्री-विमर्श तथा परिवार-सशक्तिकरण का मृदुल शंखनाद किया है। जीवन में अनेक रचनात्मक एवं अभिनव विचार कार्यों के द्वारा विकास का पथ प्रशस्त किया। अपने राजनीतिक जीवन में कई संगठनात्मक दायित्व का बड़ी निष्ठा से निर्वहन करते हुए गांव के अंचल से गोवा के राजभवन तक वे लोक के संबंध को जीती रहीं। वे अपने संबोधन में बार-बार कहती थीं--'साहित्यकार को मधुमक्खी की भूमिका में होना चाहिए; मकड़ा के नहीं। जो साहित्यकार समाज के विभिन्न क्यारियों से पराग इकट्ठा करते हैं उनका साहित्य उसी समाज-जीवन के लिए स्वास्थ्यवर्धक होता है।' इनकी कृतियां स्त्री सशक्तिकरण को संवर्धित करती हैं। नारी मनोविज्ञान की बड़ी अच्छी व्याख्या उन्होंने अपनी कृतियों में की है। वे लिखती हैं- 'नारी चाहे कितनी ही कम उम्र की हो पुरुषों को समझने में दक्ष होती है। अपनी प्रकृति प्रदत्त परख की शक्ति के बल पर वह पुरुष की नस नस पहचान जाती है। एक पुरुष के साथ रहता उसका साथी जो काम वर्षों में नहीं कर पाता एक स्त्री चंद दिनों में ही कर लेती है। इसलिए तो सबका काम स्त्रियों के जिम्मे ही दिया जाता है।'अन्यत्र लिखती हैं -'पुरुषों का अधिकतर समय वर्तमान में बीतता है। नारी तो भूत, वर्तमान और भविष्य की त्रिवेणी में बहती रहती है उसका मायका उसका भूत होता है जिसे वह आजीवन अपने मानस पर रखती है। उसका पति और परिवार वर्तमान होता है और संतान उसका भविष्य अपने वर्तमान में डूबते-उतराते हुए वह भविष्य को संवारती रहती है । कभी-कभी वर्तमान का उपयोग भविष्य को संवारने में लगाती है।'

संबंधों और पारिवारिकता को निष्ठा में जीने वाली स्त्री को डॉ. मृदुला सिन्हा आदर्श मानती हैं और वे लिखती हैं-' मातृत्व भी एक शौर्य भाव है।''लड़कियों के अंदर प्रकृति ही कुछ विशेष संवेदनाएं भर देती हैं जिनके बल पर वह प्रकृति और मनुष्य को भी लड़कों से अधिक समझती है। यह गुण तो हर स्त्री में होता है इसी अंतर के कारण वह पुरुष से विशेष हो जाती है।'

.jpg)